Ser migrante es vivir en una paradoja permanente: llevar en el corazón las raíces del lugar que dejamos atrás, mientras aprendemos a respirar el aire del lugar al que llegamos. Es caminar con un pie en la nostalgia y el otro en la esperanza.

En ocasiones sentimos que no pertenecemos del todo aquí, ni allá. Somos extranjeros en ambas orillas, pero también somos un poco de cada una. El acento, las costumbres, la comida, los recuerdos… se mezclan con las nuevas palabras, los nuevos hábitos y las nuevas formas de vivir.

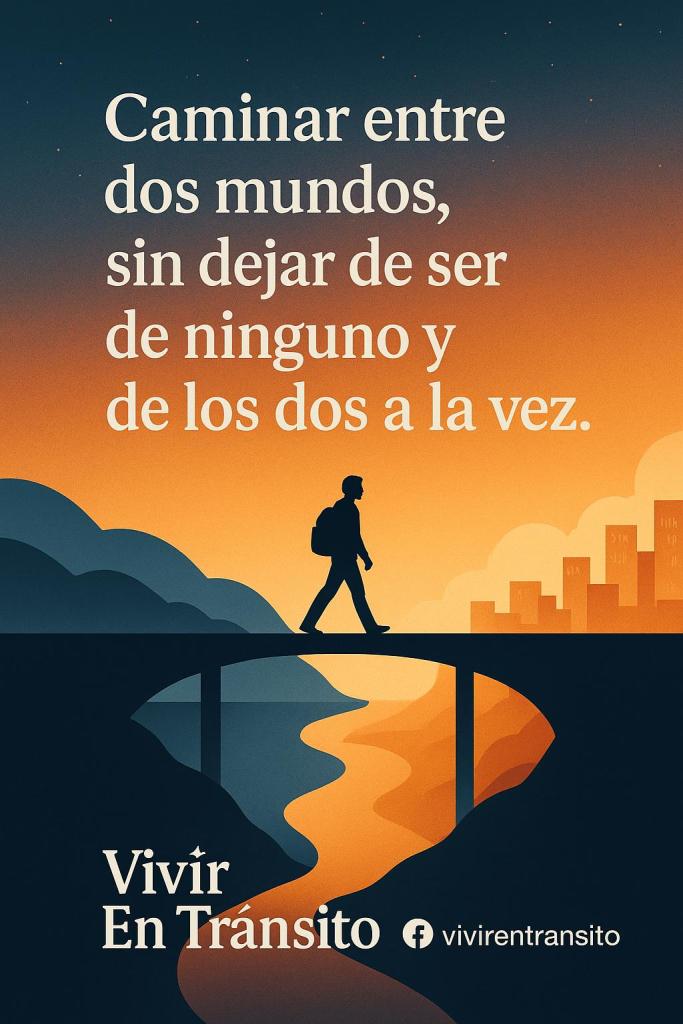

Y es en ese punto intermedio donde descubrimos que ser migrante no es perder identidad, sino ampliarla. Es reconocerse como un puente entre culturas, como alguien capaz de habitar dos mundos y, aun así, no dejar de ser uno mismo.

Quizás nunca volvamos a encajar completamente en un solo lugar, pero tal vez ese sea el regalo de la migración: convertirnos en ciudadanos de todas partes, sin dejar de ser de ninguna y de los dos a la vez.

Deja un comentario